“El gamonal” (José Sabogal, 1925)

Comenzamos la última etapa del taller, dedicada al desarrollo del cuento en el Perú. Para empezar leeremos a cuatro autores que, aunque no todos pertenecen a la misma generación, tienen en común el hecho de situarse en locaciones culturales que representan la diversidad caracterísctica de un país multiétnico. Dos de los autores que leeremos esta semana, vinculados con las tradiciones andinas, son clásicos de la literatura peruana y han sido reconocidos nacional e internacionalmente; los otros dos, relacionados con los espacios amazónico y afroperuano no han alcanzado la misma notoriedad aunque la merezcan por el simple hecho de dar voz a esas otras realidades del Perú

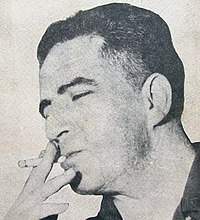

Arturo D. Hernández (Requena, 1903-1970)

Arturo D. Hernández (Requena, 1903-1970)

Nacido en los márgenes del río Ucayali, en Loreto, este autor representa la primera literatura amazónica peruana hecha desde dentro; la primera vez que el resto del país (y del mundo) puede acercarse a la selva por la voz local y no por la voz de algún extranjero. Hijo de caucheros y cauchero él mismo, conoció a fondo su región y logró colocarla en la página escrita con un vigor comparable solamente al de La vorágine del colombiano J. E. Rivera. Su novela Sangama es la novela amazónica y loretana por excelencia. Después de ganar el Premio Nacional Ricardo Palma, dijo: “Hoy, que mi obra literaria ha llegado a tener algún mérito, aspiro solamente a interpretar la voz y el mensaje de la selva, mensaje fraterno de lucha, de dolor, y de inconformidad”.

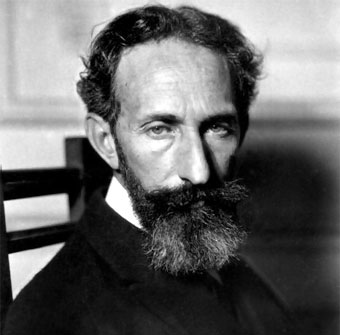

Ciro Alegría y José María Arguedas son dos polos de la llamada literatura indigenista. La mirada de Alegría difiere de la de Arguedas porque se trata de un abordaje más literario, menos encajado en la observación y la vivencia puras de la realidad indígena que se retrata. La prosa de Alegría es elegante, a veces rebuscada, siempre poética, metafórica (“El drama de roca que son los Andes”, dice en una nota periodística sobre la relación entre el hombre y la cordillera). Como a Vargas Llosa y a Arguedas, se le reconoce por novelas magistrales (El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos) pero también incursionó con maestría en el relato breve, el ensayo y el periodismo.

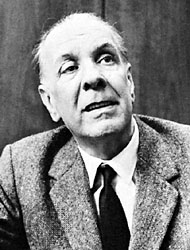

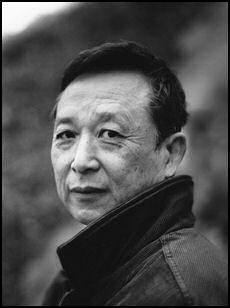

José María Arguedas (Andahuaylas, 1911-1969)

Además de novelista y narrador, Arguedas fue un importantísimo antropólogo, representó a un movimiento artístico, literario y antropológico de gran relevancia: el indigenismo, a través del cual se hizo posible el reconocimiento de las raíces más profundas de la identidad y el mestizaje en el Perú, aunque aún falta mucho para lograr que la democracia y el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos alcance a los americanos originarios. Son sus novelas lo más destacado de su obra, pero sus cuentos también nos dejan ver ese mundo tan ajeno a las grandes ciudades, describiéndolo desde el interior. En cierto modo, Arguedas es, para la mirada mestiza, moderna y urbana del Perú, la conciencia del Apu, de lo ancestral; el recuerdo de que somos siempre invasores de tierras que responden a una lógica espiritual mucho más antigua, hermana e hija de la geografía escarpada y difícil de los Andes.

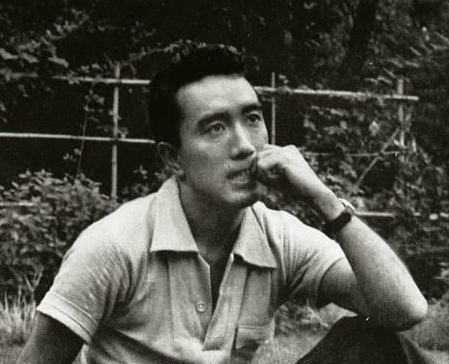

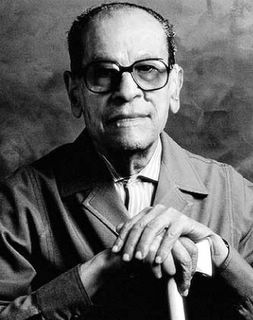

Antonio Gálvez Ronceros (Chincha Alta, 1932)

Antonio Gálvez Ronceros (Chincha Alta, 1932)

Los temas locales (andinos, amazónicos), herederos de la tradición indigenista abundan todavía, revivificados ante las nuevas dinámicas sociales, y se desarrollan a la par de los otros nuevos temas. Hay sin embargo, una obra que destaca en cuanto al tradicionalismo, y que aún no ha obtenido la difusión que merece: se trata de una de las pocas muestras literarias de una cultura vigorosa en la música y la danza: la afroperuana, que ha encontrado su voz en la obra de Antonio Gálvez Ronceros, de quien esta semana leeremos un brevísimo cuento, “Jutito”, en los que se muestra la maestría en el manejo de la oralidad y la cultura del Perú afrodescendiente. Hay que aclarar que el ciclo “Jutito” aborda lo afroperuano desde dentro y con humor, pero no representa el grueso de la obra de Gálvez Ronceros, que tiene un alcance y una profundidad notables.

Lecturas:

- Arturo D. Hernández, “La victoria regia”. BLOG – PDF

- Ciro Alegría, “Cuarzo”. BLOG – PDF

- José María Arguedas, “El Hijo Solo”: BLOG – PDF

- Antonio Gálvez Ronceros, “Jutito”: BLOG – PDF

Lecturas sugeridas:

Marguerite Cleenewerck de Crayencour (1903-1987) nació en Bélgica y creció entre Bruselas y el norte de Francia en el seno de una familia aristocrática. Desde sus primeras obras firmó como Marguerite Yourcenar, siendo este apellido un anagrama de su apellido real. Emigró a los Estados Unidos justo antes de que estallara la segunda guerra mundial, donde más tarde se nacionalizó convirtiendo su pseudónimo en nombre real. Sus novelas (Memorias de Adriano, Opus Nigrum) están entre los mejores ejemplos de novela histórica y le valieron un reconocimiento global. En Opus Nigrum crea un personaje, Zenón, que representa el nacimiento del pensamiento científico racional en una Europa (los Países Bajos) aún medieval, supersticiosa y prejuiciosa, y a través de él explica ese momento histórico crucial en el nacimiento de la modernidad. Sus cuentos (Cuentos orientales, Cuento azul, entre otros) exploran, sin salir de lo histórico, las representaciones que Occidente se hace de Oriente, llenas de magia y saberes diferentes. Sin duda una de las grandes escritoras del siglo XX.

Marguerite Cleenewerck de Crayencour (1903-1987) nació en Bélgica y creció entre Bruselas y el norte de Francia en el seno de una familia aristocrática. Desde sus primeras obras firmó como Marguerite Yourcenar, siendo este apellido un anagrama de su apellido real. Emigró a los Estados Unidos justo antes de que estallara la segunda guerra mundial, donde más tarde se nacionalizó convirtiendo su pseudónimo en nombre real. Sus novelas (Memorias de Adriano, Opus Nigrum) están entre los mejores ejemplos de novela histórica y le valieron un reconocimiento global. En Opus Nigrum crea un personaje, Zenón, que representa el nacimiento del pensamiento científico racional en una Europa (los Países Bajos) aún medieval, supersticiosa y prejuiciosa, y a través de él explica ese momento histórico crucial en el nacimiento de la modernidad. Sus cuentos (Cuentos orientales, Cuento azul, entre otros) exploran, sin salir de lo histórico, las representaciones que Occidente se hace de Oriente, llenas de magia y saberes diferentes. Sin duda una de las grandes escritoras del siglo XX. Casi todos los escritores de la primera mitad del siglo XX han escrito bajo la influencia de Kafka. El caso de Albert Camus (1913-1960) es especial pues llevó la reflexión sobre lo absurdo de la vida humana hasta la filosofía, especialmente en su ensayo El mito de Sísifo. Este impresionante autor fue, además de futbolista, actor, activista político (miembro de la Resistencia francesa contra la invasión nazi), dramaturgo, filósofo, cuentista y novelista. Su novela breve El extranjero, quizás la más conocida de sus obras se orienta a expresar esa falta de sentido, ese absurdo de la vida, lo que le valió ser reconocido como existencialista, aunque su obra está más allá de esa corriente filosófica (mejor representada por Jean-Paul Sartre). Poco después de obtener el premio Nobel murió en un accidente automovilístico dejando trunca una obra cambiante, diversa, que hubiera podido desarrollarse mucho más allá. De él leeremos el cuento «Los mudos», que tiene elementos que recuerdan la reflexión sobre la inutilidad de la existencia humana (y la lucha incansable que hay que llevar a cabo para darle un sentido).

Casi todos los escritores de la primera mitad del siglo XX han escrito bajo la influencia de Kafka. El caso de Albert Camus (1913-1960) es especial pues llevó la reflexión sobre lo absurdo de la vida humana hasta la filosofía, especialmente en su ensayo El mito de Sísifo. Este impresionante autor fue, además de futbolista, actor, activista político (miembro de la Resistencia francesa contra la invasión nazi), dramaturgo, filósofo, cuentista y novelista. Su novela breve El extranjero, quizás la más conocida de sus obras se orienta a expresar esa falta de sentido, ese absurdo de la vida, lo que le valió ser reconocido como existencialista, aunque su obra está más allá de esa corriente filosófica (mejor representada por Jean-Paul Sartre). Poco después de obtener el premio Nobel murió en un accidente automovilístico dejando trunca una obra cambiante, diversa, que hubiera podido desarrollarse mucho más allá. De él leeremos el cuento «Los mudos», que tiene elementos que recuerdan la reflexión sobre la inutilidad de la existencia humana (y la lucha incansable que hay que llevar a cabo para darle un sentido). Junto con el recientemente fallecido Günther Grass, Heinrich Böll (Colonia, 1917-1985) representa no solo la literatura sino la sociedad, la cultura, la desesperación política de la Alemania de postguerra, la Alemania dividida, el núcleo de la Guerra Fría. Formó parte del Grupo 47 que buscó motivar una literatura «del aquí y el ahora», por crudo que este fuera, en lugar de la narrativa en tiempos remotos, cargada de cierto romanticismo. Y narrar lo real en el contexto de postguerra significaba denunciar el radicalismo de derecha de la Alemania Occidental de su tiempo, realizar un crudo trabajo de conciencia sobre el reciente pasado nazi en lugar de tratar de olvidarlo, como quiso hacer la mayoría de la clase media alemana de entonces, significaba en fin, ganarse la desconfianza de propios y extraños y provocar controversias con cada libro publicado, como sucedió con su más célebre novela, Opiniones de un payaso. El reconocimiento de su obra lo llevó a merecer el Premio Nobel de Literatura en 1972.

Junto con el recientemente fallecido Günther Grass, Heinrich Böll (Colonia, 1917-1985) representa no solo la literatura sino la sociedad, la cultura, la desesperación política de la Alemania de postguerra, la Alemania dividida, el núcleo de la Guerra Fría. Formó parte del Grupo 47 que buscó motivar una literatura «del aquí y el ahora», por crudo que este fuera, en lugar de la narrativa en tiempos remotos, cargada de cierto romanticismo. Y narrar lo real en el contexto de postguerra significaba denunciar el radicalismo de derecha de la Alemania Occidental de su tiempo, realizar un crudo trabajo de conciencia sobre el reciente pasado nazi en lugar de tratar de olvidarlo, como quiso hacer la mayoría de la clase media alemana de entonces, significaba en fin, ganarse la desconfianza de propios y extraños y provocar controversias con cada libro publicado, como sucedió con su más célebre novela, Opiniones de un payaso. El reconocimiento de su obra lo llevó a merecer el Premio Nobel de Literatura en 1972. La de Italo Calvino (1923-1985) es, sin duda, una de las más importantes obras de la literatura universal. Desde el rescate de las tradiciones europeas medievales, el cultivo de la fábula y la fantasía, la narrativa de la cotidianidad desesperante de Europa en la segunda mitad del siglo XX, hasta la experimentación sin límites y el planteamiento de lo que tendría que ser el arte del siglo XXI, este audaz escritor italiano abarcó todos los géneros y probablemente inventó algunos nuevos. Sobrarían ejemplos: la trilogía «Nuestros ancestros» (El barón rampante, El vizconde demediado y El caballero inexistente) que sigue sorprendiendo a grandes y chicos; El castillo de los destinos cruzados en el que experimenta con el cruce de historias a partir de las cartas del Tarot, o la novela experimental Si una noche de invierno un viajero, donde cada capítulo se desprende de un hilo argumental secundario del anterior. Las ciudades invisibles, del que hemos tomado un breve relato, es un portento de imaginación y poesía: se trata de Marco Polo que describe al Gran Kan cada una de las ciudades que componen su inabarcable imperio (y que recuerda la fascinación por Oriente que ya hemos visto en Yourcenar).

La de Italo Calvino (1923-1985) es, sin duda, una de las más importantes obras de la literatura universal. Desde el rescate de las tradiciones europeas medievales, el cultivo de la fábula y la fantasía, la narrativa de la cotidianidad desesperante de Europa en la segunda mitad del siglo XX, hasta la experimentación sin límites y el planteamiento de lo que tendría que ser el arte del siglo XXI, este audaz escritor italiano abarcó todos los géneros y probablemente inventó algunos nuevos. Sobrarían ejemplos: la trilogía «Nuestros ancestros» (El barón rampante, El vizconde demediado y El caballero inexistente) que sigue sorprendiendo a grandes y chicos; El castillo de los destinos cruzados en el que experimenta con el cruce de historias a partir de las cartas del Tarot, o la novela experimental Si una noche de invierno un viajero, donde cada capítulo se desprende de un hilo argumental secundario del anterior. Las ciudades invisibles, del que hemos tomado un breve relato, es un portento de imaginación y poesía: se trata de Marco Polo que describe al Gran Kan cada una de las ciudades que componen su inabarcable imperio (y que recuerda la fascinación por Oriente que ya hemos visto en Yourcenar).

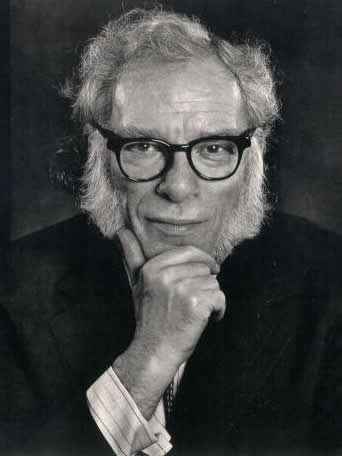

Si bien la ciencia ficción ha sido dominada por escritores de habla inglesa (Asimov, Bradbury, Huxley, Clarke, Dick, Adams, etc.), el polaco Lem es un representante muy especial del género, principalmente por su uso de la sátira y la reflexión filosófica sobre los temas del futurismo, los viajes espaciales y los viajes en el tiempo (este tema, Asimov nunca se atrevió a abordarlo), entre otros. Sus obras han sido también llevadas al cine (como Solaris). Estudió medicina, aunque no pudo terminar, en parte por la Segunda Guerra Mundial (en la que se salvó, casi por suerte, de morir a manos de los nazis), en parte por ser un disidente bajo el régimen soviético. Así, optó también por la literatura, y no le fue fácil: uno de sus temas preferidos, la cibernética, le fue duramente censurado por el poder soviético al considerarlo afín a los valores de la «burguesía capitalista».

Si bien la ciencia ficción ha sido dominada por escritores de habla inglesa (Asimov, Bradbury, Huxley, Clarke, Dick, Adams, etc.), el polaco Lem es un representante muy especial del género, principalmente por su uso de la sátira y la reflexión filosófica sobre los temas del futurismo, los viajes espaciales y los viajes en el tiempo (este tema, Asimov nunca se atrevió a abordarlo), entre otros. Sus obras han sido también llevadas al cine (como Solaris). Estudió medicina, aunque no pudo terminar, en parte por la Segunda Guerra Mundial (en la que se salvó, casi por suerte, de morir a manos de los nazis), en parte por ser un disidente bajo el régimen soviético. Así, optó también por la literatura, y no le fue fácil: uno de sus temas preferidos, la cibernética, le fue duramente censurado por el poder soviético al considerarlo afín a los valores de la «burguesía capitalista». Entre los autores más reconocidos del género está el estadounidense Philip K. Dick, de cuya imaginación se han creado algunas de las más sobresalientes películas futuristas de la segunda mitad del siglo XX (y siguen produciéndose nuevas). Escribió 36 novelas y más de 120 cuentos de ciencia ficción. De sus novelas destaca, por ejemplo ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? que fue llevada al cine por Ridley Scott bajo el título de Blade Runner, la cual se ha convertido en un filme de culto y que se niega a envejecer. En ella se plantea el viejo tema asimoviano de la creación tecnológica inteligente que pretende superar o dominar a su creador.

Entre los autores más reconocidos del género está el estadounidense Philip K. Dick, de cuya imaginación se han creado algunas de las más sobresalientes películas futuristas de la segunda mitad del siglo XX (y siguen produciéndose nuevas). Escribió 36 novelas y más de 120 cuentos de ciencia ficción. De sus novelas destaca, por ejemplo ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? que fue llevada al cine por Ridley Scott bajo el título de Blade Runner, la cual se ha convertido en un filme de culto y que se niega a envejecer. En ella se plantea el viejo tema asimoviano de la creación tecnológica inteligente que pretende superar o dominar a su creador.