«He dicho Escuela del Sur; porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte.” Joaquín Torres García. Universalismo Constructivo, 1941.

El largo periodo colonial impuso el castellano sobre regiones en las que se hablaban (y se hablan aún hoy) cientos de idiomas originarios, con sus propias literaturas y tradiciones orales. En cada uno de los países que se formaron después de las guerras de independencia hace 200 años, el español americano fue adquiriendo acentos y expresiones locales que recogían las tradiciones autóctonas y le daban características especiales. Sin embargo, durante el primer siglo de vida independiente, fuimos una especie de «hispanohablantes de segunda»; siempre vigilados por la ortodoxia española que, a través del lenguaje y su Real Academia, continuaba el colonialismo en el ámbito cultural. Ricardo Palma, en el Perú, fue uno de los primeros escritores que reivindicó nuestras múltiples formas de hablar y escribir español como legítimas, autónomas y con pleno derecho, es decir, no subordinadas a la de la metrópoli. A partir de entonces (la época del modernismo), nuestras literaturas aprenderían a andar solas.

___________________________

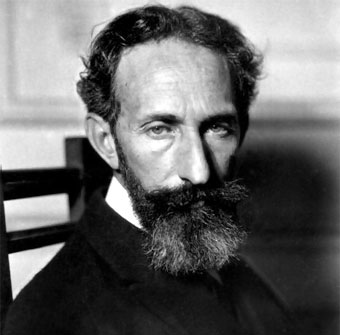

Horacio Quiroga (Uruguay, 1878-1937)

Horacio Quiroga

Aún dentro de la corriente vigente a fines del siglo XIX y principios del XX, el modernismo, Horacio Quiroga desarrolló una obra que podemos considerar fundadora para el género cuentístico latinoamericano. Fuertemente influenciado por Edgar A. Poe, y tomando como fuente su propia vida de aventuras y asediada por la tragedia, escribió cuentos que pueden ser incluidos entre los clásicos de suspenso. Ha pasado a la historia no solo como constructor de nuestra visión de la selva y de las penurias de los expedicionarios y trabajadores de las inhóspitas florestas que cubren las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, sino también por la visión del horror en sus Cuentos de amor, de locura y de muerte, como es el caso de «El almohadón de plumas».

____________________________

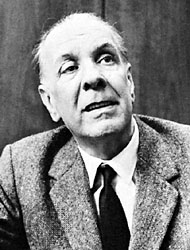

Jorge Luis Borges (Argentina, 1899-1986)

Jorge Luis Borges

Durante las primeras décadas del siglo XX, Europa fue centro de la experimentación artística en todos los ámbitos. Esa época de vanguardias o «ismos» (futurismo, surrealismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo, etc.) cambió la fisonomía de la literatura, la poesía, la pintura y la música. Ahí estuvo el argentino Jorge Luis Borges, que traería a América ese impulso creador. Poeta vanguardista, más adelante fue escritor de cuentos fantásticos con un componente ensayístico impresionante y su obra constituye un portentoso universo de lo imposible. Uno de sus más famosos relatos, «El Aleph» es hoy referencia para cualquiera que desee abordar el género fantástico. Cabe recordar que Borges, que no escribió novelas, consideraba que «el cuento es un género más antiguo que la novela y quizás pueda outlive, quizás pueda vivir más allá de la novela».

___________________________

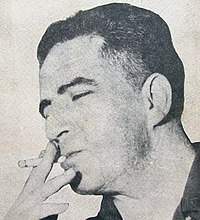

Edmundo Valadés (México, 1915-1994)

Edmundo Valadés

La Revolución Mexicana, primera revolución social del siglo XX, generó una nueva narrativa (la «novela de la Revolución Mexicana) que contaba la tragedia de ese periodo violento de la historia, pero fueron autores posteriores como Juan Rulfo, Juan José Arreola y Edmundo Valadés, los que alcanzaron madurez mediante una literatura que profundizaba en los contrastes sociales de un país refundado «a medias». Valadés ha sido uno de los más destacados representantes del género corto, a cuya difusión dedicó su vida desde la famosa revista El cuento, publicando a autores poco conocidos, traduciendo los de otras lenguas e innovando con géneros como la minificción. Su cuento «La muerte tiene permiso», publicado en 1955, es ya un clásico del género donde destaca la economía de recursos de intriga y de personajes, y el final sorpresivo.

____________________________

Clarice Lispector (Brasil, 1920-1977)

Clarice Lispector

Si bien la literatura brasileña tiene un proceso autónomo con respecto al resto de América Latina, hay factores comunes por la experiencia colonial y hay un fuerte acercamiento con los países hispanohablantes durante la época de las vanguardias, pues varias de las más destacadas proceden de Brasil. La obra de Clarice Lispector resalta entre los escritores de su generación por el énfasis que pone en la descripción de sensaciones. La familia de esta autora, de origen judío, emigró de Ucrania a Brasil cuando ella tenía apenas meses de edad. A pesar de haber fallecido a los 56 años, víctima de cáncer, alcanzó un gran reconocimiento en vida.

Las lecturas:

- Horacio Quiroga, «El almohadón de plumas». Blog – PDF.

- Jorge Luis Borges, «El Aleph». BLOG – PDF.

- Edmundo Valadés, «La muerte tiene permiso». Blog – PDF.

- Clarice Lispector, «Amor». Blog – PDF.

Otras lecturas (opcionales) de estos autores en nuestra biblioteca:

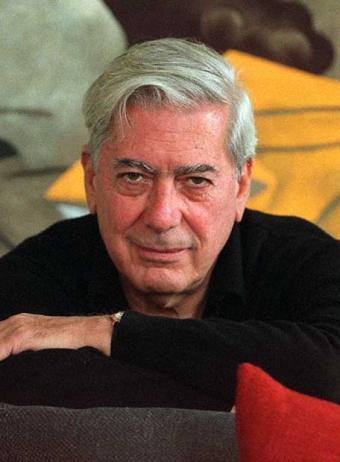

En el caso de Bryce estamos ante un autor que, a través de la ironía y el humor, nos lleva a las profundidades más insospechadas de la naturaleza humana. Han sido también sus novelas lo que más reconocimiento le ha brindado, pero sus cuentos son verdaderas obras maestras del arte del relato breve. Si Un mundo para Julius, su más famosa novela, puede llevarnos a las lágrimas desde la mirada de ese niño sensible que observa los contrastes de la riqueza y la pobreza, del amor y la injusticia, los relatos reunidos en La felicidad ja ja nos llevan de paseo por el conflicto humano de una forma hilarante gracias a lo que se ha llamado su «oralidad»: una capacidad extraordinaria de narrar como si hablara; de escribir como si pudiera hacernos escuchar más que leer a sus personajes.

En el caso de Bryce estamos ante un autor que, a través de la ironía y el humor, nos lleva a las profundidades más insospechadas de la naturaleza humana. Han sido también sus novelas lo que más reconocimiento le ha brindado, pero sus cuentos son verdaderas obras maestras del arte del relato breve. Si Un mundo para Julius, su más famosa novela, puede llevarnos a las lágrimas desde la mirada de ese niño sensible que observa los contrastes de la riqueza y la pobreza, del amor y la injusticia, los relatos reunidos en La felicidad ja ja nos llevan de paseo por el conflicto humano de una forma hilarante gracias a lo que se ha llamado su «oralidad»: una capacidad extraordinaria de narrar como si hablara; de escribir como si pudiera hacernos escuchar más que leer a sus personajes.

Arturo D. Hernández (Requena, 1903-1970)

Arturo D. Hernández (Requena, 1903-1970) Ciro Alegría (La Libertad, 1909-1967)

Ciro Alegría (La Libertad, 1909-1967)

Antonio Gálvez Ronceros (Chincha Alta, 1932)

Antonio Gálvez Ronceros (Chincha Alta, 1932)